To Dig Dug Dug Layers (Not too Deep), 2018 © Léonie Vanay

To Dig Dug Dug Layers (Not too Deep), 2018 © Léonie Vanay Crédit photo : © Myriam Ziehli

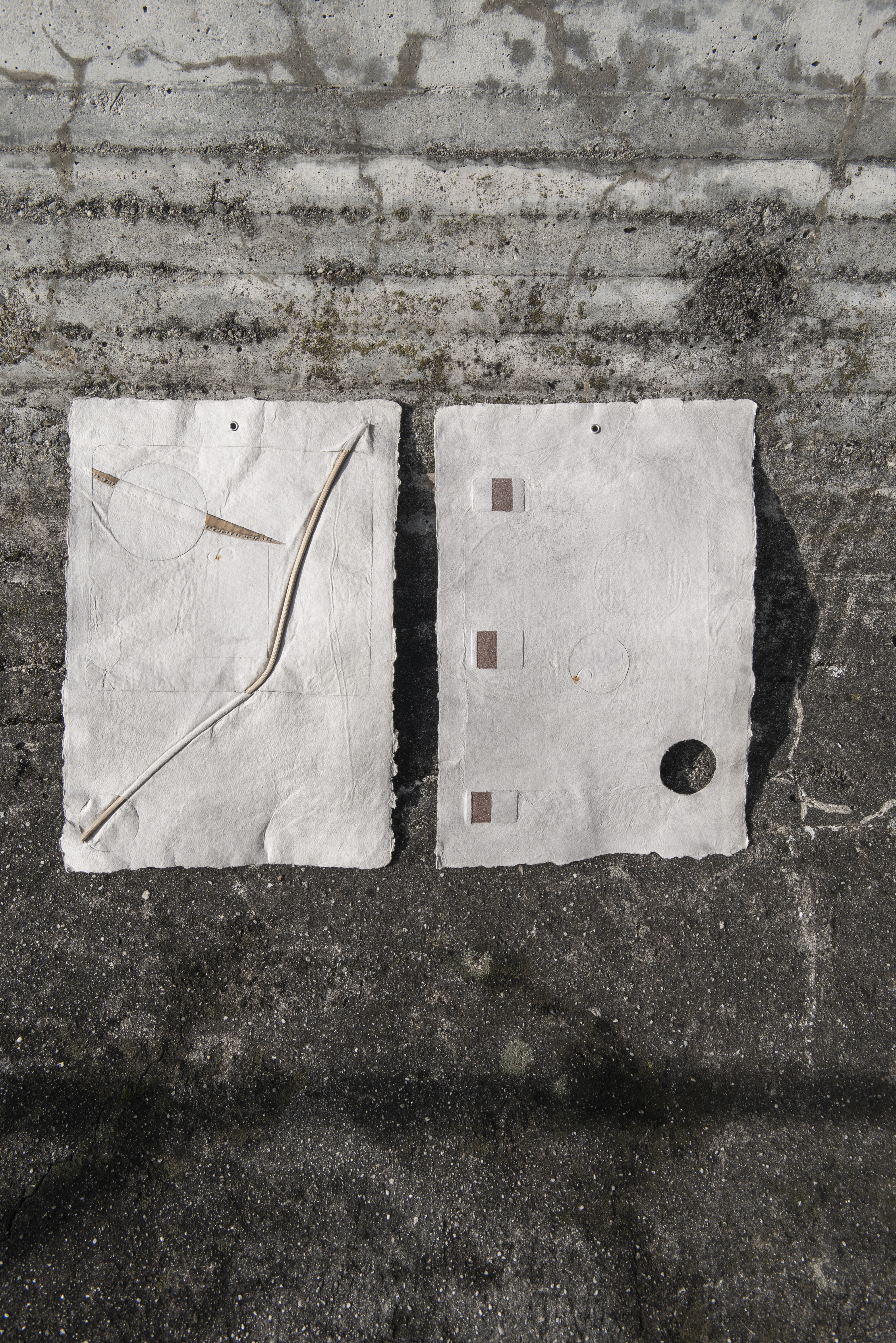

Faire sécher ses armes I, 2020

© Léonie Vanay.

Crédit photo : © Myriam Ziehli

Crédit photos © Myriam Ziehli

Prendre ta main, serrer nos poings (détail), 2019

© Léonie Vanay

Crédit photo © Myriam Ziehli

Vignette de présentation :

Faire sécher ses armes I (détail), 2020

© Léonie Vanay

Crédit photo © Myriam Ziehli

Ce texte a émergé dans le cadre du Concours Picker, dédié aux artistes émergent·es suisses, dont j’étais chargée de désigner lauréat·e. J’ai ainsi sélectionné Léonie Vanay, qui devait voir sa première monographie publiée. Après plusieurs mois de travail ensemble avec le graphiste Grégoire Romanet, une maquette était prête, en attente des traductions.

L'éditeur apArté ne les a finalement pas fourni et a imposé une version réécrite de mon texte, dépouillée de sa poésie, sa musique et de son style. En tant qu’artiste, graphiste et autrice, nous avons défendu l’intégrité de nos œuvres et refusé ces altérations. apArté a alors décidé d’abandonner la publication.

Ce projet, a permis notre rencontre et une collaboration enrichissante. Nous aimons ce texte et souhaitons le valoriser, tout en rendant visibles des pratiques abusives de pouvoir.

Pour rappel : L’auteur, artiste ou graphiste reste le seul titulaire de ses droits sur ses créations (texte, image, photo, maquette, etc.).

Une commande, même rémunérée, n’emporte jamais transfert de propriété : elle peut seulement donner lieu à une cession écrite et limitée des droits d’exploitation, définie pour un usage précis.

Les droits moraux de l’auteur (respect du nom et de l’intégrité de l’œuvre) sont inaliénables et permanents.

En conséquence, aucun tiers (éditeur, commanditaire, diffuseur, partenaire, institution, etc.) ne peut céder, transférer ou modifier une œuvre sans l’accord écrit de son créateur.

(Réf. française : Code de la propriété intellectuelle, art. L.121-1 à L.131-3)

(Réf. suisse : Loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins – LDA, 9 octobre 1992, RS 231.1 ; notamment art. 9 à 11 relatifs aux droits moraux et art. 16 à 22 relatifs à la cession des droits)

À noter aussi que la participation au concours n’implique aucune rémunération du travail et du temps fournis par l’artiste.

Voir aussi

We Are Happy Here in A Happy House

Site de l’artiste

Léonie Vanay

Hot topic is the way that we rhyme1

J’aime depuis toujours quand des œuvres me décentrent, m’obligent, installent des réflexions, posent des inconnues. J’ai rencontré Léonie Vanay un vendredi. Au sortir de son atelier, je regarde Françoise2 avec complicité : « — Je ne sais pas encore quoi dire. » Sourires.

Je garde en mémoire les impressions de cette première rencontre, d’une découverte inusitée, du tourbillon dissonant des pensées ouvertes que les échanges ont fait naître. Souvenir d’une dichotomie attirante, d’incompréhensions motivantes, la résistance d’une perception immédiate. En mouvement. Ce sera mobilisant et stimulant.

Le travail de Léonie Vanay ne se libère pas au premier regard. Il faut l’attraper au bon moment, tolérer sa complexité et sa fugacité. Accepter ses secrets. Les couches, les strates se révèlent et troublent. Donner un peu de soi pour conjurer les choses. L’artiste s’amuse aussi de cette réalité ; il est toujours possible de passer à côté du travail, des intentions, des importances qui y figurent subtilement mais fermement. Brouiller les messages et les images, s’arranger pour que tout soit là mais que peu le sachent, laisser parfois les autres faire, discrètement secouer le monde comme la foudre et le tonnerre.3

Léonie Vanay possède un intérêt éminent et peut-être plus grand pour le processus, la gesture, la spontanéité intuitive du faire, la manière dont les différentes composantes d’une pièce s’assemblent davantage que pour l’œuvre « objet fini ». À l’image de nombre d’artistes depuis le Bauhaus, comme Anni Albers, elle fait aussi fi des frontières accoutumées des arts appliqués et arts plastiques, des créations artistiques et des savoirs artisanaux4. Certainement non sans lien avec ses heures passées de musicienne à fabriquer ses anches. Elle objecte aucune différence entre l’intention artistique et la forme que cela prendra. Elle produit, fabrique, façonne, coud, fond, grave, dessine, refait...

Depuis quelques années, l’artiste accepte que ses œuvres puissent évoluer ou disparaître sous sa main. Elle pose le postulat, la possibilité toujours ouverte qu’un travail peut être détruit ou remodelé, modifié, augmenté ou déchiqueté selon l’actualité, le contexte. J’y vois une façon — paradoxale — de les conserver dans leur perpétuelle contemporanéité. Les déréaliser, les tuer pour les faire renaître — comme Niki de Saint Phalle —, une guerre sans victimes5 nécessaire, une construction du travail ancrée dans son temps, dans une logique lignée d’artistes puissantes qui marquent une Histoire de l’Art engagée, d’Adrian Piper à Rachel Whiteread, de Louise Bourgeois à Vera Molnar, de Dora García à Elaine Sturtevant...

Cette possibilité d’une infinie liberté est pour moi une dominante dans sa pratique. Le temps, la latence, la mise en attente d’une pièce « en cours » font partie intégrante de l’acte créatif. De même que nombre d’artistes détruisent ou transforment certaines de leurs pièces, surtout depuis les années 1960. Il ne s’agit pas ici de performance-autodafés, comme Tania Mouraud, ni d’actes contestataires tels que ceux de Malcolm Morley ou Loïc Raguénès.6 Dans le cas de Léonie Vanay, cette porte ouverte sur une mutation/destruction potentielle — et possiblement perpétuelle — ancre la pensée, le travail, son appréhension et sa réception dans une autre dimension. Il est vertigineux de percevoir chez elle une liberté, une autorisation libertaire plutôt, à revenir en arrière, garder ou radicalement tout changer. Des positions qui s’affirment à l’encontre du milieu de l’art, du marché et de la conservation muséale, que l’on retrouve aussi dans les pratiques curatoriales que l’artiste mène seule ou au sein de collectifs depuis plusieurs années.

Ce sont bien les questions politiques et de société qui lui ont impulsé ces gestes subversifs. En écho aux réalités nouvellement visibles de réappropriation culturelle et l’émergence de ce qui fonde (enfin) un autre regard sur le monde, sur l’Art et son histoire ; l’artiste décide que certaines de ses œuvres — créées dans un contexte qui n’interrogeait pas ou trop peu ces notions, excluant ce que soulèvent les Post Colonial Studies — ne pouvaient plus exister en tant que telles. Alors, il s’agissait d’agir.

Elle ne décide pas pour autant de les détruire absolument, mais de les transformer. Elles se modifient, s’implémentent. Dans des actions en escalier, sorte de Marabout, bout de ficelle. Sept œuvres et un ensemble de dessins et de notes fusionnent sur une décade pour aboutir en 2018 à To Dig Dug Dug Layers (Not Too Deep) ; série d’une trentaine de feuilles en camaïeu de gris et noirs, fantômes des sculptures transfigurées, révélatrice de leurs fragments comme des stigmates de bois et de métal, d’embossages et de découpes. Le mobile stationnaire Aiguiser les larmesest également né de morceaux des « disparues » que l’artiste passe du bois au bronze. En 2024, Léonie Vanay présente pour la première fois Aiguiser les larmes (fragments), continuité de cet affranchissement des règles normatives : une œuvre peut ainsi vivre et garder son sens formel même présentée en portion.

À regarder ce travail évolutif, pointe l’affirmation que tout est mouvant, changeant. Accepter en tant qu’artiste de revenir sur d’anciennes certitudes. Bouger. Cette force, cette détermination dans la constance de l’inconstance est assez fascinante, comme une analogie avec le monde. Voir le monde tel qu’il est — en rapprochement de la Nature — sa complexité et sa perpétuelle variation, le cycle jamais figé des humanités, du vivant, des roches erratiques et de tout ce qui fait paysage. Cela pose une intuitivité, une façon de concevoir le travail artistique, par le prisme du renouvellement par le périssable.

Faire sécher ses armes (I à XII), Aiguiser ses larmes… mobiles ou stabiles, les ombres et les dessins projetés sur les murs me renvoient à la Caverne de Platon. Imaginations, paréidolies, l’invisible est pourtant là, entre divagation et perte de réalité, reste la poésie des images inventées.

Faire sécher ses armes (I à XII) sont des suspensions dessinées à partir d’explorations, fractions d’objets industriels reconnaissables tombés au sol, récoltés le long des chemins, des trottoirs, dans les parcs, pièces de métal, rondelles, zips et autres fils de fer, maillons, crochets et tubulures… Rejetés, perdus, l’artiste les trouve, les assemble, tisse des lignes et des formes, les augmente parfois avec d’autres œuvres7, les magnifie. Elle réoriente, dans les pas d’Anni Albers et Alexander Reed : Dès le début, nous étions tout à fait conscients de notre tentative de ne pas faire de distinction entre les matériaux, de ne pas leur attacher les valeurs conventionnelles de préciosité ou d'utilité. En rompant avec l'évaluation traditionnelle, nous avons considéré qu'il s'agissait d'une tentative de réhabilitation des matériaux. Nous avons pensé que nos expériences pourraient peut-être contribuer à mettre en évidence la valeur purement éphémère que nous attachons aux choses, bien que nous les croyions permanentes.8

Léonie Vanay procède à des glissements, des changements, des couches sédimentaires. Elle sème les clefs et les oreilles, tisse les toiles, met en saumure des souvenirs. Il y a toujours plusieurs niveaux de lecture et d’interprétation dans l’ensemble de ses œuvres. L’artiste joue avec les doubles-sens rassurants et les symboliques éprouvées dans ses pièces plus figuratives. L’oreille aimante, série non close de moulages, façonnages et modelage d’oreilles en cire, fonte, cuir… L’oreille comme caisse de résonnance, réceptacle de mots ou d’amour, zone érogène, gardienne de douceurs, de secrets inavouables. Je t’écoute, tu m’écoutes, on se reconnaît. Refuges. Comme les clefs qu’elle travaille, transforme, trivialise dans Consider the Hand Rather than the Lock. Les objets perdent leur fonctionnalité, deviennent broches, boucles, armes d’autodéfense, jeux… Utilisées de façon formelle, narrative et symbolique, elles figurent ce qui reste fermé, caché, le fantasme de ce qu’elles pourraient ouvrir…

Léonie Vanay incite dans son travail à réformer les croyances longtemps entretenues ; des matériaux qu’elle choisit aux diverses formes de monstration qu’elle s’octroie et permet aux autres, jusqu’aux titres qu’elle poétise. Ils sont autant de slogans à brandir, de mélodies de lutte, de ritournelles, la voix de veilles et vigilances à porter en commun. Elle conçoit des pièces modulables dans tous les sens du terme. Des œuvres comme des armes. Ses créations personnelles et collectives l’artiste s’emploie à les exprimer dans une universalité ; sans quoi à quoi bon faire de l’art et à quoi servirait-il ?

L’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art.9 Léonie Vanay évolue dans une famille choisie, communauté artistique au sein de laquelle pratiques, idées, résistances se combinent. Il reste rassurant qu’à travers l’histoire, régulièrement de nouvelles générations œuvrent conjointement, sans hégémonisme, visent l’adelphité en

collectif ou en synergie d’amitiés, de pensées. De Cabaret Voltaire à Abstraction-Création, de Cercle et Carré au groupe de La Tour penchée10, de Fluxus à Naveoporto, de Reena Spaulings et Guerrilla Girls à Urgent Paradise.

Souvent, le travers de la critique d’art est de vouloir expliquer, donner un sens, intellectualiser là où une lenteur réflective, une observation sensible suffisent. Je fais de l’art, c’est tout.11 Consentir à la puissance simple de la contemplation.

Prendre ta main, serrer nos poings est une pièce sérielle, non circonscrite, qui sort une nouvelle fois des cases. Elle m’invite à divaguer. Sont-ce des bijoux ? des tableaux ? des installations murales ? des amulettes et leurs écrins ? J’y vois une sorte de Combines portative car, comme chez Robert Rauschenberg, les œuvres de Léonie Vanay portent des intimités sans ostentation. Assemblages ouverts aux autres, pas si éloigné du collier du combattant de La Jetée de Chris Marker. Ici, les parements — considérés comme joaillerie ou objet de défense — peuvent se désolidariser de leur pochette de colportage. Au mur, les œuvres affirment leur rôle de toile et enroulées elles redeviennent utiles, évoquent la promenade, enveloppe de voyage ou sac à trésors.

Elles caractérisent aussi pour moi la manière dont l’artiste amène la couleur dans son travail, en complément du trait. Par petites touches cousues, amalgames, rapprochements jaunes et bruns, roses, kakis, bleus, verts de bâches, d’étoffes, de plastiques, autant de fragments qui rappellent leurs origines et la fonctionnalité de leurs sources. La couleur arrive également par les invitations, les collaborations que Léonie Vanay développe avec ses proches des atmosphères, des jeux de lumières de la performance évolutive Moist Light aux histoires racontées dans les images de Myriam Ziehli. L’univers pictural de la photographe convoque les amitiés et connivences, mémorise, contextualise, personnalise les œuvres là où l’artiste se tient discrète.

Les pièces de Léonie Vanay sont des extensions de lignes, elles parlent de mouvements, de déséquilibre, de vide et d’archéologies personnelles. Désaxées, statiques, sombres ou légères, elles conservent leur musicalité, leur charge poétique et mémorielle. Le travail est labile, en perpétuelle mutation.

Et puisqu’il est question de mémoires, d’histoires, de renouvellements, je me ramentève avec amusement la douceur sensuelle d’un petit morceau de bois clair et oblong découvert quelques minutes avant de quitter son atelier. Il reste dans notre mémoire, à Françoise et moi, depuis notre première visite à Lausanne… Léonie, elle, l’a totalement oublié ! Ne jamais cesser donc…

Don't stop

Don't you stop

We won't stop

Don't you stop

So many roads and so much opinion

So much shit to give in, give in to

So many rules and so much opinion

So much bullshit but we won't give in

Stop, we won't stop

Don't you stop

I can't live if you stop12

Émilie Flory

Bruxelles, Paris, Manosque, juillet 2024 (amendé en septembre 2025)

1. et 12. Vers de Johanna Fateman et Kathleen Hanna dans la chanson Hot Topic du groupe Le Tigre, in Le Tigre, 1999, Mr Lady Records.

2. Françoise Mottier, amatrice d’art et amie genevoise, membre de l’association apArté.

3. En référence à la phrase de Monique Wittig : « Elles disent qu’elles secoueront le monde comme la foudre et le tonnerre ». in Les Guérillères, 1969.

4. Nicholas Fox Weber, chapitre Anni Albers in La bande du Bauhaus - Six maîtres du modernisme, Éditions Fayard, 2015.

5. « (...) À vos marques ! Feu ! Rouge, jaune, bleu, la peinture pleure, la peinture est morte. J'ai tué la peinture. Elle est ressuscitée. Guerre sans victimes. », citation attribuée à Niki de Saint Phalle, textes de l’artiste compilés par Ulrich Krempel in Niki de Saint Phalle : Bilder Figuren, Phantastiche Gärten, Prestel Verlag, 1987. Repris dans Le Nouveau Réalisme, Centre Pompidou / Réunion des Musées nationaux, 2007.

6. En 1969, Tania Mouraud, après sa visite à la Dokumenta de Kassel, prend la décision de brûler toutes ses toiles dans la cour de l’Hôpital de Villejuif en France, marquant ainsi une voie nouvelle dans son travail. Malcolm Morley et Loïc Raguénès ont tous deux transformé une de leurs œuvres en réaction contestataire face à une autorité institutionnelle. En 1974, à Paris, lors d’une de ses expositions, Morley tente (en vain) de peindre le mot « faux » sur son tableau Buckingham Palace with First Prize avec un pistolet à eau rempli de peinture pourpre (le couleur royale). Plus tard, il perturbe une vente aux enchères en déclarant : « This is laundry money », et arrive à clouer le pistolet sur la toile, au coin supérieur droit, diagonalement opposé au coin portant la décoration de premier prix. (in Jean-Claude Lebensztejn, Malcolm Morley, Itinéraires, Mamco, 2002).

En janvier 2014, lors de son exposition personnelle Classement de nageuses au centre d’art image/imatge à Orthez, Loïc Raguénès détourne la contrainte d’avoir à présenter son œuvre Véronique Delmas de la collection du Frac Aquitaine, partenaire du projet. Il accroche la toile face au mur, réalise au dos une petite peinture et donne un nouveau titre à la pièce.

7. Référence aux œuvres de Léonie Vanay Consider the Hand Rather than the Lock, Les toiles et Faire sécher ses armes.

8. Anni Albers, On Jewelry, conférence donnée au Black Mountain College le 25 mars 1942. Texte dactylographié conservé dans les archives de la Josef and Anni Albers Foundation, Connecticut.

9. Affirmation reprise de la pensée de Robert Filliou, artiste proche du mouvement Fluxus, parfois annoncée ainsi : « L'Art est de rendre la vie plus intéressante que l'art. ».

10. La Tour penchée est un essai de Virginia Woolf dans lequel l’auteure propose la déconstruction de la masculinité en particulier la manière dont ont été formés les intellectuels anglais avant la Seconde Guerre mondiale. Publié par Hogart Press en 1940. Cet essai a été traduit et édité pour la première fois en français avec un autre essai de l’auteure sous le titre L’artiste et la politique aux Éditions de la variation, Collection (dis)continuité, 2024.

11. « I make art, that's all. », citation de Richard Tuttle lors d’un entretien avec Ellen Lubell en septembre 1972, in Art Magazine, novembre 1972. Entretien publié en français sous le titre Fil de fer / crayon / Ombre Les éléments de Richard Tuttle, in Richard Tuttle Wire Pieces, Éditions CapcMusée d’art contemporain Bordeaux, 1987.