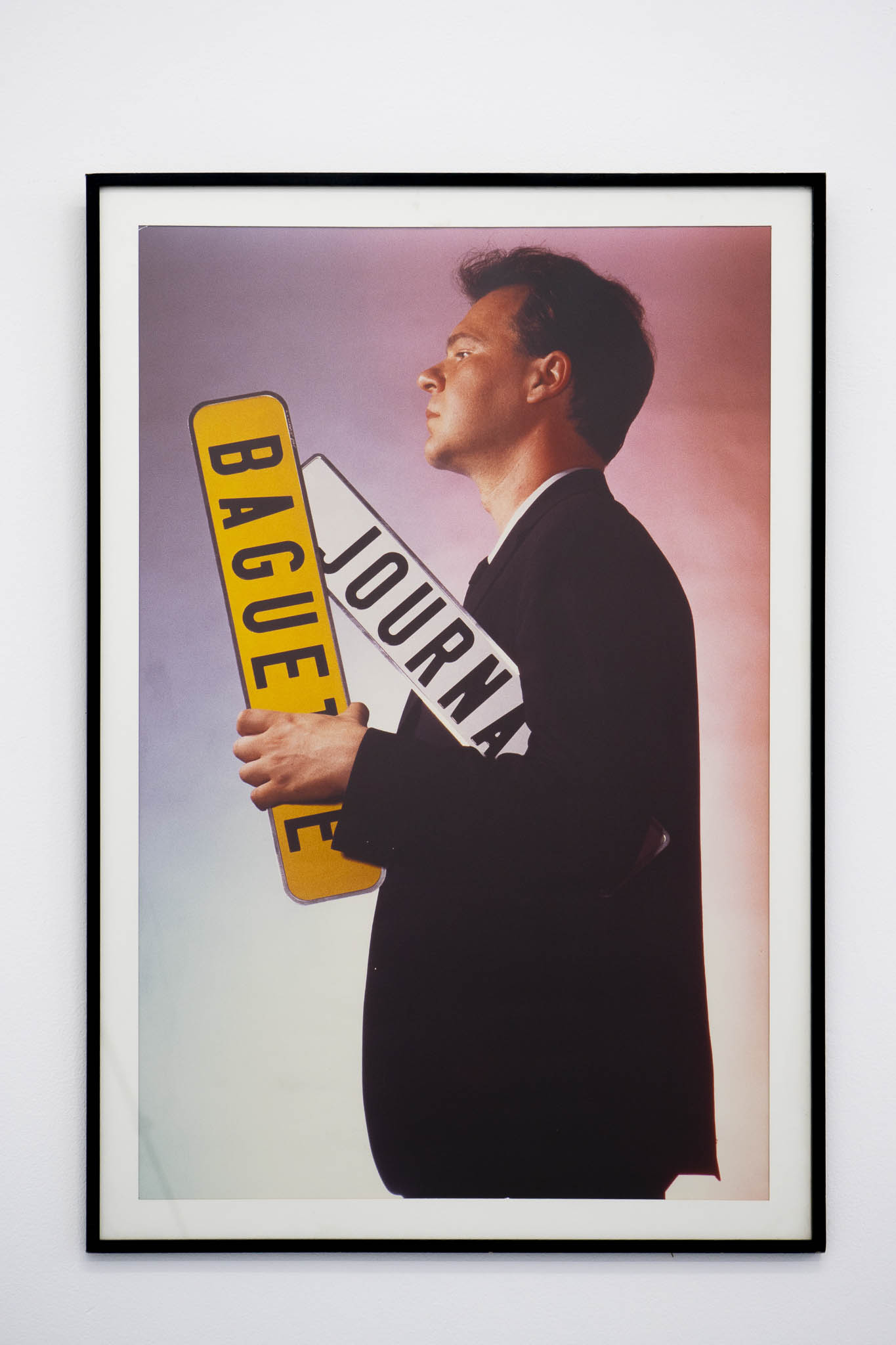

Joël Ducorroy, Sans titre, 1986 © l’artiste, courtesy galerie Polaris - Bernard Utudjian.

Crédit photo : © Younes Lagrouni.

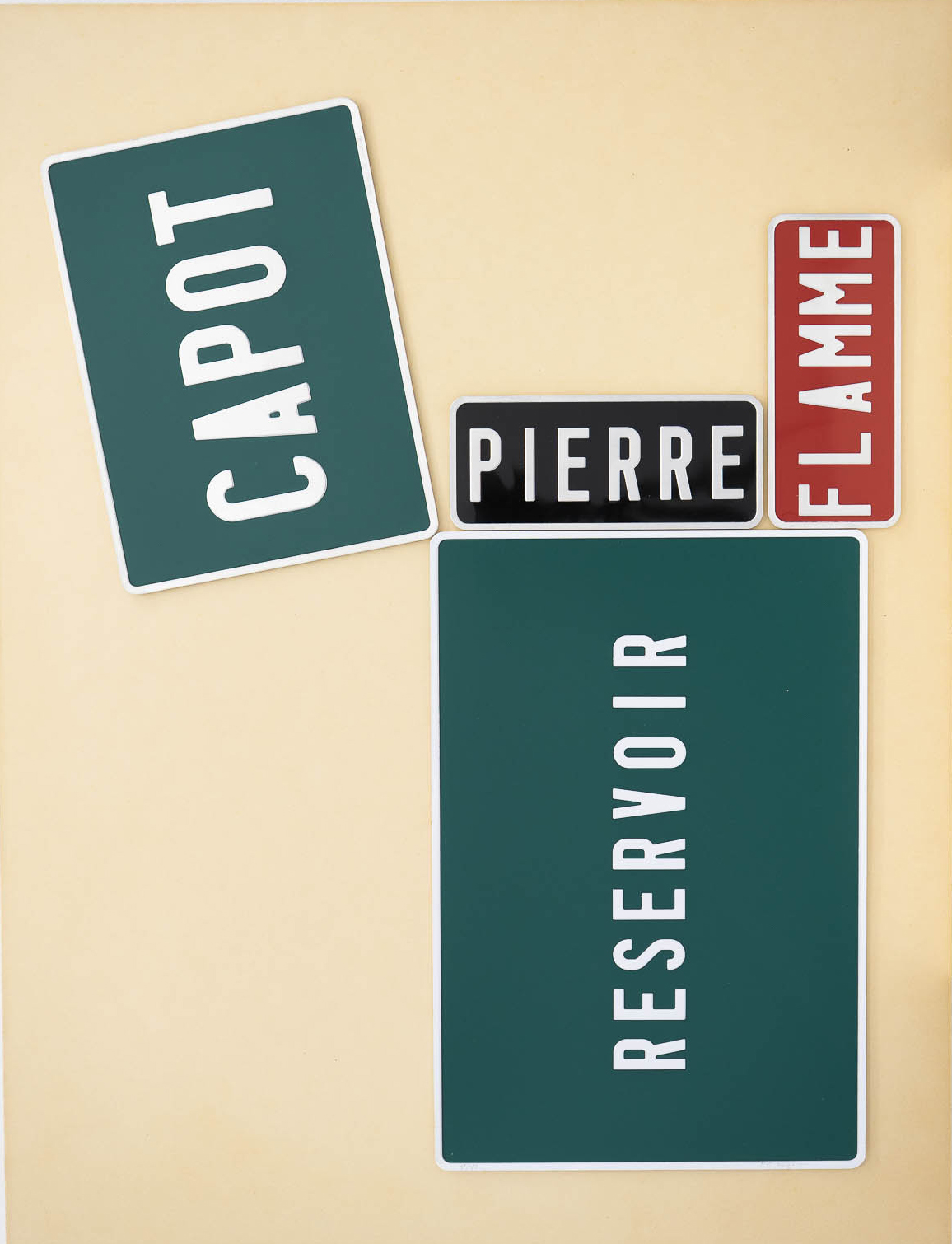

© Joël Ducorroy, courtesy galerie Polaris - Bernard Utudjian.

Crédit photo : © Younes Lagrouni.

Joël Ducorroy, Fiat lux, 1992 © l’artiste, courtesy galerie Polaris - Bernard Utudjian.

Crédit photo : © Younes Lagrouni.

Vignette menu : Joël Ducorroy, œuvre encadrée, 1988 © l’artiste, courtesy galerie Polaris - Bernard Utudjian.

Crédit photo : © Younes Lagrouni.

Ce texte accompagne l’exposition personnelle de l’artiste œuvres (1986-1993) à la galerie Polaris - Bernard Utudjian à Paris du 11 octobre au 8 novembre 2025

Voir aussi

œuvres (1986-1993)

Sites de l’artiste et de la galerie

Joël Ducorroy

Galerie Polaris - Bernard Utudjian

Pour ses 40 ans, la galerie propose de terminer 2025 avec deux clins d’œil à son histoire. La dernière exposition de l’année sera un solo show de Speedy Graphito, premier artiste représenté par la galerie. Et pour octobre, Bernard Utudjian m’a invité à penser un accrochage des œuvres de Joël Ducorroy. Ravissement.

L’Art Conceptuel et le Nouveau Réalisme sont nés d’une rencontre avec un galeriste et un critique d’art2. Joël et Bernard ont cessé leur collaboration il y a longtemps, pour autant restent évidents le lien et l’influence que génèrent les interactions entre un jeune artiste et son jeune galeriste — dans l’effervescence du milieu des années 80.

Les collaborations et relations sont le sujet de plusieurs de mes propositions curatoriales récentes. Il m’a plu de penser l’exposition à partir des pièces disponibles ici et maintenant dans les tiroirs et sur les étagères des réserves, aller titiller mémoires et archives, mettre au mur pour la première fois des dessins préparatoires, plonger — amusée — dans une histoire méconnue de la galerie, de multiplier les multiples. Faire du non-choix, un choix.

œuvres (1986-1993) est une exposition à contraintes, posée/pensée/menée comme un concept, un principe oulipien. Elle porte haut son nom, elle est bien ce qu’elle dit, du moins ce que nous lisons ! Joël Ducorroy — œuvres (1986-1993) voilà qui éclaire.

L’artiste interroge l’autorité du signe. Il élabore un langage plastique inédit, en substituant à l’image sa désignation verbale gravée sur plaques minéralogiques, objets standardisés issus de la production industrielle. Ce geste radical post-pop et néo-conceptuel réactualise les débats d’alors sur la place du signe et du langage dans l’art contemporain. À une époque où le selfie n’existait pas, il pose aussi la place du faire, lui qui délègue la fabrication mais pas la composition. Son travail artistique est une variation singulière sur une même question : comment le langage, placé dans un dispositif artistiqueplaquetiste3, devient image, objet et œuvre. Joël Ducorroy reconnaît le monde dans lequel il vit, connaît ses proximités. J’aime lui adjoindre les mots d’un peintre, le premier « moderniste » Édouard Manet râlant de l’injonction : « … il faut être de son temps et faire ce que l’on voit. »4. Joël Ducorroy s’en empare, la détourne, contourne. Il nous fait lire ce que l’on voit, fait de la peinture sans pinceau. Il est peintre comme les Becher5 sont sculpteurs.

Regarder l’histoire d’un travail artistique sur le temps, imbriqué de Paris à New York, mêlé de tentatives et de confiances, de débats et de rebonds. Les porosités du quotidien deviennent les terrains, les terreaux de la création avec intelligence et humour, quand l’art et la poésie, la parodie et le détournement étaient intégrants de la vie, de la pensée, des amours et des amitiés ; créer, éditer, fabriquer… Joël Ducorroy est de cette génération aux affinités multiples, aux filiations avec Fluxus et la critique de la société des Nouveaux réalistes. Il a vu et digéré le Pop Art, s’inscrit dans les héritages des actes des conceptuels, de Supports/Surfaces et Art & Language, rencontre Warhol, échange avec Gainsbourg — qui lui souffle la phrase de sa première plaque —, se nourrit, palabre avec l’ami Raymond Hains et Jean-Claude Lange dans le jardin de l’Hôtel Windsor à Nice. Une époque.

À Paris, il a un galeriste auteur et éditeur ; la galerie Polaris produit avec lui de nombreuses œuvres et ses premiers multiples. La pratique de l’artiste se déploie, s’émancipe quelquefois de l’objet minéralogique pour passer par la photographie, le bronze, la gravure, la sérigraphie ou la reprographie. Les mots restent. L’écriture c’est peindre la parole.

Écrire et s’amuser. Lire, regarder, se figurer.

La plaque assume à la fois le rôle de matière, de signe et de forme. Elle brouille les frontières entre langage et image. Imaginer, c’est choisir. Aujourd’hui, les murs de la galerie se parent des couleurs universelles des plaques minéralogiques : bleu, jaune, vert, noir, blanc. Le Portrait d’Evguenie, celui de Mme B ou la garniture du Casse-croûte ne seront les mêmes pour personne, tout comme ce Paysage romantique. René Magritte amorçait déjà cela en 1928 avec Le masque vide ; Joël Ducorroy radicalise, supprime toute figuration6. Ses œuvres nous offrent un système visuel paradoxal, les mots deviennent images, des images qui ne subsistent que dans l’imaginaire de chaque regardeur. Ce jeu constant entre absence et présence, texte et objet, sérieux, parodie et facétie, fait de l’œuvre de Joël Ducorroy une réflexion contemporaine sur la matérialité du langage et la nature même de l’œuvre d’art.

Portrait, paysage, nature morte : les genres classiques de l’histoire de l’art sont démontés puis réassemblés en unités verbales, disséminées dans l’espace d’exposition comme des éclats d’une réalité absente. L’art se regarde aussi lui-même, l’artiste le met en abîme, ŒUVRE, ŒUVRE NON ENCADRÉE, ŒUVRE ENCADRÉE, PHOTO, GRAVURE SUR BOIS, TITRE, PETIT FORMAT, MULTIPLE, LISTE DES PRIX, CARTEL de Ben, CARTEL de Rebecca Horn, CARTEL de Joseph Beuys… C’est ainsi que se découvrent les collections et les textes inédits dans de petits livres compagnons d’une plaque ; il y a aussi les coupes de fruits et les cannettes, les repas organisés par la galerie par le MENU. Un mot une plaque une couleur, des plaques des mots des peintures. L’artiste décline mots plaqués, images et peintures, le galeriste pense les productions et les éditions, ils jouent des multiplications.

Les œuvres de Joël Ducorroy ont donc cela d’extravagant : leur réalité même et l’ensemble de ce qui peut exister dès lors que nous les voyons, hyperphantasiques et aphantasiques7, poètes et cartésiens, amoureux de l’histoire de l’art et réalistes [hyper ou nouveaux d’ailleurs]. Alors, écrire c’est peindre la parole, nous donner à lire c’est voir et même imaginer ! Et donc si imaginer c’est choisir et que choisir c’est renoncer, renoncerait-on à imaginer ? Gageons que non. L’œil était sur la plaque et regardait le BHV8 !9

Émilie Flory

Manosque, septembre 2025

1.Jean Giono, Noé, 1947, Éditions Gallimard, collection Blanche.

2.Galeriste, éditeur, commissaire d’exposition et théoricien américain, Seth Siegelaub (1941-2013) fut figure clé de l’art conceptuel dans les années 1960-1970 new-yorkais. Il révolutionna les pratiques artistiques en dématérialisant l’œuvre (expositions sans objets, livres d’artistes). Il joua un rôle décisif dans la visibilité du mouvement en étant le premier à promouvoir Sol LeWitt, Robert Barry, Douglas Huebler, Lawrence Weiner et Joseph Kosuth, dont il diffusa aussi les textes théoriques. En France, Pierre Restany (1930–2003) fut le critique d’art qui, au début des années 1960, rassembla les artistes et théorisa le Nouveau Réalisme, en formulant leur manifeste et en défendant leur démarche d’appropriation du réel comme réponse critique à la société de consommation.

3.Dérivé de plaquetitien, néologisme qui fusionne "plasticien" et "plaque", adopté par l'artiste pour se définir, suite à une discussion avec Lange et Hains.

4.Édouard Manet cité par Antonin Proust dans le chapitre Les jeunes de son ouvrage Édouard Manet : Souvenirs, 1913. Librairie Renouard / Henri Laurens Éditeur.

5.En 1990 les photographes Bernd et Hilla Becher reçoivent le Lion d’Or pour la sculpture à la Biennale de Venise pour l’ensemble de leur œuvre (photographique !)

6.Il existe deux versions du tableau Le masque vide de René Magritte, toutes deux datées de 1928 : une version figurative et une version écrite. Cette dernière est conservée au Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, à Düsseldorf.

7.L’hyperphantasie désigne la capacité à produire des images mentales extrêmement vives et détaillées, tandis que l’aphantasie correspond à la difficulté — voire l’incapacité — d’en former.

8.Entre 1983 et 1993, Joël Ducorroy faisait fabriquer ses plaques minéralogiques au stand du BHV, à Paris.

9.Référence au dernier vers du poème de Victor Hugo La Conscience de 1859 : L'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Le vers évoque une vérité universelle sur la culpabilité et la rédemption, illustrant l'idée que la culpabilité suit le coupable partout, même dans la mort. Ici, la société de consommation symbolisée par le BHV peut être mise en cause à travers le temps par le regard de l'artiste. Clin d’œil également à l’œuvre d’Arnaud Labelle-Rojoux L'œuf était dans la poêle et regardait Colomb (1996, Collection Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, Bordeaux).